Titre pour un bouquin

L'orthographe ou la décadence du français.

Réforme orthographe Wallonie 2022

Voir textes téléchargés dans recherche/francais raisonne.

Pq orthographier et pas orthographer ?

Chahuter, crapahuter

règne et nie

La langue française est une épave.

Elle a été abîmée par de multiples pseudo-vérités et courants.

Ces tendances n’ont pas respecté l’usage.

Aujourd’hui le francophone doit obéir à des règles artificielles et leurs innombrables exceptions.

Le trimoteur humain

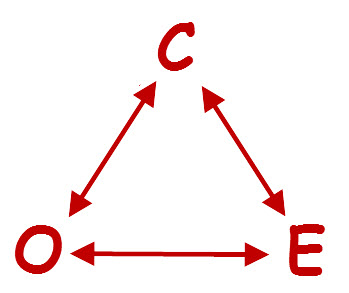

La crévop, créativité↔évolution↔optimisation, permet à l'humain de communiquer, à l'aide de sons, avec ses semblables.

Il appelle ça une langue, car la langue de sa bouche en est l'instrument le plus évident.

Une suite de sons, ou un seul, assemblés en respectant des règles strictes, constitue un mot.

Un mot a un sens conventionnel.

Une suite de mots, ou un seul, assemblés en respectant des règles strictes, constitue une phrase.

Une phrase a un sens conventionnel.

Créée plus tard, l'écriture est le premier moyen humain de télécommunication, spatiale et temporelle.

Elle consiste à visualiser les paroles à l'aide de signes.

Il existe de nombreuses langues.

Celle que j'utilise habituellement est appelée français, 321 millions de locuteurs, 5ème rang mondial.

Elle permet d'aborder presque tous les sujets avec énormément de nuances.

Malheureusement, elle est extrêmement compliquée.

Dans la première partie, après un exposé des bases théoriques, je mets en lumière cette complexité.

Ensuite j'essaie d'en expliquer l'origine.

Enfin je rêve d'une simplification.

Le français est en danger.

Moins d'éducation, de lecture, de culture entraînent l'utilisation envahissante de termes étrangers.

Je veux n'utiliser que les mots de ma langue maternelle. Le dictionnaire de la deuxième partie liste les bannis et leurs remplaçants.

Les Québécois, plus puristes, sont une bonne source d'inspiration.

Il existe aussi des mots difficilement compréhensibles que je définis clairement, à ma manière.

Dans la troisième partie, je chasse les exceptions, innombrables, afin de généraliser les constructions de mots et les règles grammaticales. C'est ce que j'appelle le français

raisonné.

Voici les termes scientifiques qu'il faut maîtriser.

Les sons élémentaires qui composent une langue sont appelés phonèmes, ou allophones.

Changer de phonème change de sens, empaler et empiler.

Leur émission est appelée parler. Les phonèmes émis sont appelés paroles.

Un allophone est une variante de phonème, sans impact de sens, roulage de r.

Pour écrire, le scripteur doit associer un signe, graphème, à chaque phonème.

Pour lire, le lecteur doit associer un phonème à chaque graphème.

Idéalement, à un phonème correspond un graphème, et inversément.

Dans l'aire francophone, les graphèmes sont composés de lettres, une ou plusieurs.

Les lettres composent un alphabet.

L'alphabet français actuel compte 26 lettres, utilisées pour écrire les mots qui composent les phrases.

Les lettres minuscules, inventées pour faciliter l'écriture des moines-copistes, datent du 8ème siècle.

Les accents, et la cédille, sont des signes auxiliaires, ajoutés aux lettres, à partir du 16ème siècle, pour préciser les sons à prononcer.

Comme montré juste après, même si leurs écritures se ressemblent, il ne faut pas confondre les phonèmes, les graphèmes et les lettres, accentuées ou non.

Le tableau suivant montre le nombre impressionnant de choix qui doivent être opérés par un scripteur, ou lecteur, francophone.

À ce stade, il me faut préciser, à fin de clarté,

que la première colonne, Son, contient, à la fois, les phonèmes et leur graphème principal et

que la colonne Autres contient les autres graphèmes possibles et

que les graphèmes sont écrits avec les lettres de l'alphabet officiel et

que la colonne O/P indique la présence originelle ou l'apparition postérieure du phonème.

Les clairs s'entendent clairement lorsqu'ils sont prononcés seuls, a, e, i.

Les sourds ne s'entendent bien que si ils sont accompagnés d'un clair.

Pour les rendre parfaitement audibles, sans les confondre avec les noms des lettres de l'alphabet, j'utilise, dans ma tête, le son e final, be, ce, de.

20 sons sont clairs, a, au, â, e, en, eu, é, è, ê, i, in, î, o, oi, on, ou, ô, u, un, û.

16 sons sont sourds, sans oublier le e final imaginaire lors de l'énumération, b, c, ch, d, f, g, j, l, m, n, p, r, s, t, v, z.

Dans ce tableau, les sons clairs sont en premiers.

| Son | Exemple | Autres graphèmes | Commentaire | O/P |

| Clair | ||||

| a | ma | e (femme), ap (baptème), as (cas) | /!\ emme est è dans gemme | O |

| â | gâté | a long | ||

| au | au | aux, eau, eaux | ||

| e | je | |||

| é | dé | ai, aie, aient, és, ez | ||

| è | mère | ais, ait, aient, cè (scène), e (veste), ei (veine), es, et (sujet) | O | |

| ê | bête | è long | ||

| en | en | an, aon (paon) | ||

| eu | jeu | |||

| i | mi | ll (fille) | O | |

| î | gîte | i long | ||

| in | vin | ain, ains, ein, eins, ing (22), ingt (220) | ||

| o | or | os | O | |

| ô | côte | o long | ||

| oi | moi | ois, ua (adéquat) | ||

| on | on | om (plombé), ons | ||

| ou | ou | ous, oux, u (équation) w (wagon) | O | |

| u | ut | us | ||

| û | dûe, flûte | u long | ||

| un | un | uns | ||

| Sourd | ||||

| b | bébé | O | ||

| c | cacao | ch (orchestre), cu (cueilleur), k, q (coq), qu | O | |

| ch | cheval | |||

| d | dur | O | ||

| f | fa | ff (effacer), ffe (gaffe), ph (philosophe) | O | |

| g | gamme | gg (aggloméré) | O | |

| j | je | |||

| l | la | O | ||

| m | ma | mm, mme | O | |

| n | ne | nn, nne | O | |

| p | pi | O | ||

| r | ru | O | ||

| s | sa | c (ce), ç (ça), ss (assuré), sse (passe), t (acrobatie), x (dix) | O | |

| t | ta | tt (blotti), tte (patte) | O | |

| v | va | |||

| z | zut | x (sixième) |

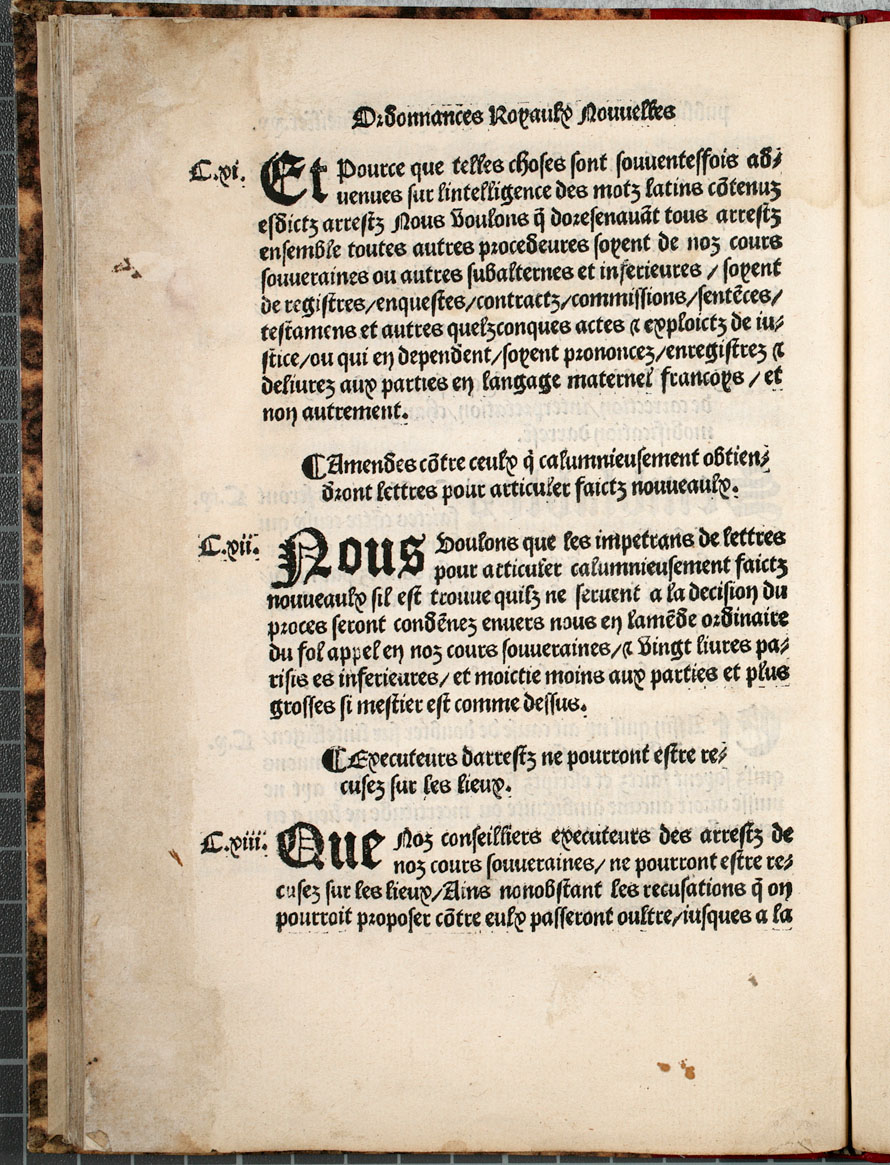

Ordonnance de Villers Cotterets

Ordonnance de Villers Cotterets.

Il me suffit d'observer ce texte, de 1539, imprimé en 20 000 exemplaires, diffusé dans tout le royaume de France, pour comprendre que c'est trop compliqué, qu'il y a trop de

facteurs, et que je ne parviendrai jamais a avoir l'explication de mes rêves, dans le genre le phonème v apparaît à telle époque, pour telle raison, ou, autre exemple,

à telle occasion apparaissent le phonème u et sa lettre associée, u.

Pource que ce n'est pas un jeu des 7 erreurs, je livre certaines évidences.

La lettre s actuelle est graphée de 3 façons, 1 sonore et 2 muettes.

Il existe un ancêtre du trait d'union.

Le en existe avec deux graphèmes.

Le in existe.

Le on existe avec deux graphèmes.

La lettre y existe et vaut, semble-t il ii.

La lettre g existe, prononcée tantôt g et tantôt j.

Le v est graphé comme le u.

Au fil du temps, de nouveaux phonèmes sont apparus et le rôle de l'écriture a été enrichi.

J'insiste, sont apparus, entre autres, au, e, é, en, eu, in, oi, on, u, û, un, ch, j, v et z et des graphèmes associés.

L'écriture n'avait qu'un rôle, la télécommunication de la parole.

Petit à petit, son autonomie a été accrue, jusqu'à obtenir des écrits sans parole.

Ses acteurs, rédacteurs, copistes, imprimeurs, mais aussi auteurs, écrivains, ont imposés de très, trop, nombreuses règles.

Multiplication des graphèmes par phonème.

Multiplication des phonèmes par graphème.

Multiplication des intervenants rendant la cohérence impossible.

Absence de remise en question.

La multiplicité des règles engendre des difficultés.

Par exemple, quel graphème associer à ce phonème ?

|c|

É|c|ologiste : écologiste ou échologiste ou ékologiste ou éqologiste ou équologiste.

|c|oala : coala ou choala ou koala ou quoala.

Psy|c|ologue : psycologue ou psychologue ou psykologue ou psyquologue.

|c|antité : cantité ou chantité ou kantité ou qantité ou quantité.

|é|

jou|é| : joué, jouer, jouai, jouet, ...

...

Quel phonème associer à ce graphème ?

femme : f|e|mme ou f|a|mme.

jouet : jou|é| ou jou|è|

...

Pour terminer, ce petit test pour illustrer l'ordre de grandeur.

La phrase suivante est écrite en phonèmes, selon la table qui précède, écriture phonologique, puis en écriture alphabétique.

Contrairement à l'écriture phonétique, la phonologique ne représente que les phonèmes, et pas les allophones.

Je pens ce, den la pratic, un mo sur deu è un ca particulié.

Je pense que, dans la pratique, un mot sur deux est un cas particulier.

Cette phrase contient 14 mots, dont 9, 64 %, posent problème.

La simplification que j'appelle de mes voeux permettrait à n'importe quel francophone d'apprendre à écrire sa langue en quelques heures, à notre époque où une vie ne suffit

pas.

La méthode s'appuie sur la liste des 36 sons, phonèmes. Chacun a un graphème principal. Celui ci devient l'unique utilisé.

Il suffit de décomposer ses paroles en phonèmes pour en déduire les graphèmes, et l'orthographe.

Il existe quelques cas plus compliqués,

le phonème e dont la prononciation est à durée variable, au point que la lettre e peut être omise,

lorsque la même lettre est utilisée dans plusieurs phonèmes, o, on, ou, u, un, ....

Pour lever le doute, il suffit d'utiliser le tréma, en le plaçant sur la lettre en question. Par exemple : ün bön nouvèl.

La méthode ne résoud pas le problème des coquetteries liaisonnelles. J'avoue qu'écrire lèz unz é lèz autre ne me satisfait pas complètement, mais

plus que lè un et lè autre. Sans oublier que certaines liaisons s'oublient facilement, lèz un é lèz autres, par exemple.

Cette méthode met aussi la lumière sur les différences de prononciation régionales, voire individuelles. Certains disent pepl quand d'autres disent peupl.

Il paraît que les Wallons disent ouit quand les Français disent uit.

Que faire ?

L'essentiel est d'être compris par les autres et, dans ces conditions, individualiser l'ortographe est tolérable. Pourquoi faudrait il écrire uit

quand on sait qu'on est parfaitement compris en disant ouit ? Sans compter que chacun peut prendre conscience de la différence, changer sa prononciation et son

orthographe.

Il ne faut pas perdre de vue que c'est le parler qui est à l'origine de l'écriture.

C'est le phonème qui engendre le graphème.

C'est la base de cette démarche de reconstruction du français.

bulldozer : bouteur

club : amicale, association, groupe.

cookie : empreinte, mouchard, témoin, trace.

métaphysique : recherche de l'explication de tout ce que la science ne peut expliquer. Étymologiquement, signifie au-delà de la science.

mythe : explication imaginaire.

prédateur : être qui se nourrit d'autres.

proie : être qui nourrit d'autres.

pixel : parcelle, pa, adresse d'écran.

religion : reconnaissance par l'être humain d'une cause supérieure de qui dépend sa destinée ; attitude qui en résulte.

Lorsque seul est un adverbe, utilisé à la place de seulement, j'applique la règle générale et je ne l'accorde pas. Exemple : «Seul une moitié des communes récolte du raisin»

J'applique la règle générale d'invariabilité à tous les nombres. Exemple : 7 milliard, 2 million, 3 cent, quatre-vingt.

J'applique la règle majoritaire d'expression de l'unité en n'utilisant plus de et. Exemple : vingt un, trente un.

Le trait d'union sert à rassembler des mots signifiants en un seul, doté de sa propre signification. Exemple : «Amour-propre».

Il sert aussi à ajouter un t après un a dans une interrogation. Exemple : «Viendra-t il seul ?».

Je ne l'utilise que dans ces cas là.

Je n'écris pas de trait d'union impératif, ou interrogatif. Exemple : «Aimez vous la soupe ?», «Aidez moi.», «Viendra-t il seul ?».

L'étude de l'histoire, de l'apparition de la matière à nos jours, nécessite un symbole d'unité pour l'année, afin de pouvoir écrire les milliards d'années, les millions et les milliers, sans aligner un nombre impressionnant de 0. Comme ce symbole n'existe pas, j'imagine l'an. Comme tous les symboles d'unité, il est invariable. Par exemple 13,5 Gan, 3 Man, -15 Kan, -50 an. Lorsque l'an est variable, avec s au pluriel, c'est qu'il n'est pas un symbole d'unité mais un substantif. Exemple : «des traces vieilles de 500 000 ans».

Haut